Hello friends, welcome to our website, so today we are telling you about Yogasan in this post, then first of all we will talk about what is Yoga, what is the history of Yoga, what are the benefits and method of Yogasan, then for the information about all these POST Read completely In this post you will get complete information related to Yogasan. So read the post completely..|

हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट पर तो आज हम आपको इस पोस्ट में योगासन के बारे में बता रहे है तो सबसे पहले बात करेंगे योग क्या है योग का इतिहास क्या है योगासन के लाभ और विधि क्या है तो इन सब की जानकारी के लिए POST को पूरा पढिये इस पोस्ट में आपको योगासन से संबंधित पूरी जानकरी मिलेगी. तो पोस्ट को पूरा पढिये..|

Table of Contents

योगासन ( Yoga Aasan ) - Yoga Aasan in Hindi - योग के आसन व उनके लाभ

योग : अर्थात् शरीर का मन से मिलना

सन्तुलित व्यक्तित्व को मानसिक बीमारी कभी नहीं होती है। सन्तुलित व्यक्तित्व योगाभ्यास द्वारा ही सम्भव हो सकता है। योगशास्त्र में शरीर और मन दोनों को प्राथमिकता प्रदान की। इस शास्त्र ए आसन, प्राणायाम, ध्यान का विशेष महत्त्व है।

आज के युग में योग की उपादेयता बहुत अधिक है। योग ऐसा शक्तिशाली माध्यम है, जिससे तनाव का निवारण और स्वास्थ्य का संरक्षण दोनों किए जा सकते हैं। अब ऐसे अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं जो इस बात के साक्ष्य हैं कि योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों की रोकथाम एवं निवारण किया जा सकता है। वर्तमान दौर में अल्सर, कोलाइटिस, पुरानी कब्ज़, अपच, भूख की कमी, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, हृदयवेदना, दमा, श्वास फूलना, एलर्जी, सर्दी-जुकाम का बना रहना, नपुंसकता, शीघ्रपतन, यौनेच्छा का अभाव, माहवारी में विकार, बाँझपन, ल्यूकोरिया, वीर्य में शुक्राणु की कमी, मधुमेह, त्वचा के रोग, एग्ज़ीमा चर्मरोग, सिर-दर्द, गठिया, जोड़ों में दर्द आदि सभी बीमारियाँ मनोकायिक हैं जो मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होती हैं। इन मनोकायिक बीमारियों का इलाज योगाभ्यास द्वारा सम्भव है।

हमारे शरीर में स्वचालित स्नायु संस्थान है, जिसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके दो भाग हैं-एक को सिम्पेथेटिक और दूसरे को पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम कहते हैं। इन दोनों भागों की गतिविधियाँ हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। और इन्हीं के सन्तुलन से जीवन ठीक ढंग से चलता रहता है। आधुनिक युग में जहाँ जिंदगी तेज़ रफ़्तार में चल रही है सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सदैव गतिशील रहता है, शरीर का सन्तुलन बिगड़ जाता है। बार बार तनाव के होने से यह हिस्से उत्तेजित होते रहते हैं। ग्रन्थियों के स्राव इससे अव्यवस्थित होते हैं, परिणामस्वरूप तनावजनित बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं।

योगाभ्यास में विशेष रूप से शशाकासन, भुजंगासन, शलभासन, पवनमुक्तासन, सर्वांगासन और शवासन का नियमित अभ्यास करने से सिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथटिक नर्वस सिस्टम में सन्तुलन बना रहता है। इनके अभ्यास से तनावों द्वारा उत्पन्न हानिकारक प्रभावों को निष्फल किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप तनाव व दबाव से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण बदल जाता । सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। आसन के नियमित अभ्यास से शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से बचाव होता है। मन स्थिर, प्रसन्न और चित्त शान्त, विश्रान्ति की अवस्था में रहता है। योगासन से व्यक्ति में प्रत्याहार की स्थिति आती है, जिससे ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ व्यक्ति के वश में होती हैं। वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तनावग्रस्त नहीं होता है। इसमें समायोजन करने की क्षमता विकसित हो जाती है।

योग का इतिहास

योग परम्परा और शास्त्रों का विस्तृत इतिहास रहा है। हालाँकि इसका इतिहास अफगानिस्तान और हिमालय की गुफाओं में और तमिलनाडु तथा असमर सहित बर्मा के जंगलों की कंदराओं में दफन हो गया है। किन्तु जिस तरह राम के निशान इस भारतीय उपमहाद्वीप में जगह-जगह बिखरे पड़े हैं उसी तरह योगियों और तपस्वियों के निशान जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में आज भी देखे जा सकते हैं। बस जरूरत है भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को खोज निकालने की जिस पर हमें गर्व है।

यस्मा ते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन ।

स धीनां योगमिन्वति ।। ऋक्संहिता, मंडल-1, सूक्त-18, मंत्र-7

अर्थात योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञकर्म सिद्ध नहीं होता। वह योग क्या है? योग चित्तवृत्तियों का निरोध है, वह कर्तव्य कर्ममात्र में व्याप्त है।

सघानो योग आभुवत् स राये स पुरं ध्याम ।

गमद् वाजेभिरा स नः ।। - ऋ.

आसन

सुविधापूर्वक एक चित और स्थिर होकर बैठने को आसन कहा जाता है। आसन का शाब्दिक अर्थ है - बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया आदि। पातंजलि योगदर्शन में विवृत्त अष्टांगयोग में आसन का स्थान तृतीय एवं गोरक्षनाथादि द्वारा प्रवर्तित षडंगयोग में प्रथम है। चित्त की स्थिरता, शरीर एवं उसके अंगों की दृढ़ता और कायिक सुख के लिए इस क्रिया का विधान मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में आसन के लक्षण हैं - उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति, शरीर के अंगों की दृढ़ता, प्राणायामादि उत्तरवर्ती साधनक्रमों में सहायता, स्थिरता, सुख दायित्व आदि ।

पंतजलि ने स्थिरता और सुख को लक्षणों के रूप में माना है। प्रयत्नशैथिल्य और परमात्मा में मन लगाने से इसकी सिद्धि बतलाई गई है। इसके सिद्ध होने पर द्वंद्वों का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। किंतु पतंजलि ने आसन के भेदों का उल्लेख नहीं किया। उनके व्याख्याताओं ने अनेक भेदों का उल्लेख (जैसे- पद्मासन, भद्रासन आदि) किया है। इन आसनों का वर्णन लगभग सभी भारतीय साधनात्मक साहित्य (अहिर्बुध्न्य, वैष्णव जैसी संहिताओं तथा पांचरात्र जैसे वैष्णव ग्रंथों में एवं हठयोगप्रदीपिका, घेरंडसंहिता, आदि) में मिलता है।

योगासनों के गुण और लाभ

योगासनों के कुछ प्रमुख गुणों एवं लाभों को निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है-

- योगासनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि ये सहज साध्य और सर्वसुलभ हैं।

- योगासन ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें न तो कुछ विशेष व्यय होता है और न अधिक साधन-सामग्री की आवश्यकता होती है।

- योगासन अमीर-गरीब, बूढ़े- जवान, सबल-निर्बल सभी स्त्री-पुरुष एवं बच्चे कर सकते हैं।

- आसनों में जहां मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने और ऐंठने वाली क्रियायें करनी पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर साथ-साथ तनाव-खिंचाव दूर करनेवाली क्रियायें भी होती रहती हैं, जिससे शरीर की थकान मिट जाती है और आसनों से व्यय शक्ति वापिस मिल जाती है। शरीर और मन को तरोताजा करने, उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से भी योगासनों का अपना अलग महत्त्व है।

- योगासनों से भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह से करती हैं और युवावस्था बनाए रखने एवं वीर्य रक्षा में सहायक होती हैं।

- योगासनों द्वारा पेट की भली-भांति सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्ट होते हैं। पाचन संस्थान में गड़बड़ियां उत्पन्न नहीं होतीं।

- योगासन मेरुदण्ड - रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और व्यय हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति करते हैं।

- योगासन पेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं। इससे मोटापा घटता है और दुर्बल-पतला व्यक्ति तंदरुस्त होता है। ।

- योगासन स्त्रियों की शरीर रचना के लिए विशेष अनुकूल हैं। वे उनमें सुन्दरता, सम्यक-विकास, सुघड़ता और गति, सौन्दर्य आदि के गुण उत्पन्न करते हैं।

- योगासनों से बुद्धि की वृद्धि होती है और धारणा शक्ति को नई स्फूर्ति एवं ताजगी मिलती है। ऊपर उठने वाली प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और आत्मा-सुधार के प्रयत्न बढ़ जाते हैं।

- योगासन स्त्रियों और पुरुषों को संयमी एवं आहार-विहार में मध्यम मार्ग का अनुकरण करने वाला बनाते हैं, अतः मन और शरीर को स्थाई तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य, मिलता है।

- योगासन श्वास- क्रिया का नियमन करते हैं, हृदय और फेफड़ों को बल देते । हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और मन में स्थिरता पैदा कर संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं।

- योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप हैं क्योंकि इनमें शरीर के समस्त भागों पर प्रभाव पड़ता है और वह अपने कार्य सुचारु रूप से करते हैं। आसन रोग विकारों को नष्ट करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर को निरोग, स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाए रखते हैं।

- आसनों से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। आसनों का निरन्तर अभ्यास करने वाले को चश्में की आवश्यकता समाप्त हो जाती है

- योगासन से शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, जिससे शरीर पुष्ट, स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनता है। आसन शरीर के पांच मुख्यांगों, स्नायु तंत्र, रक्ताभिगमन तंत्र, श्वासोच्छवास तंत्र की क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से संचालन करते हैं जिससे शरीर पूर्णतः स्वस्थ बना रहता है और कोई रोग नहीं होने पाता । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी क्षेत्रों के विकास में आसनों का अधिकार है। अन्य व्यायाम पद्धतियां केवल वाह्य शरीर को ही प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, जब कि योगसन मानव का चहुँमुखी विकास करते है

आसन की शुरुआत से पूर्व सावधानियां - आसनों को सीखना प्रारम्भ करने से पूर्व कुछ आवश्यक सावधानियों पर ध्यान देना आवश्यक है। आसन प्रभावकारी तथा लाभदायक तभी हो सकते हैं, उसको उचित रीति से किया जाए। आगे ऐसी ही कुछ रीतियों की चर्चा की गयी है-

- योग प्रारम्भ करने के पूर्व अंग-संचालन करना आवश्यक है। इससे अंगों की जकड़न समाप्त होती है तथा आसनों के लिए शरीर तैयार होता है।

- योगासन समतल भूमि पर आसन बिछाकर करना चाहिए एवं मौसमानुसार ढीले वस्त्र पहनना चाहिए।

- योगासन खुले एवं हवादार कमरे में करना चाहिए, ताकि श्वास के साथ आप स्वतंत्र रूप से शुद्ध वायु ले सकें। अभ्यास आप बाहर भी कर सकते हैं, परन्तु आस-पास का वातावरण शुद्ध तथा मौसम सुहावना हो। आसन करते समय अनावश्यक जोर न लगाएँ। यद्यपि प्रारम्भ में आप अपनी मांसपेशियों को कड़ी पाएँगे, लेकिन कुछ ही सप्ताह के नियमित अभ्यास से शरीर लचीला हो जाता है। आसनों को आसानी से करें, कठिनाई से नहीं । उनके साथ ज्यादती न करें।

- मासिक धर्म, गर्भावस्था, बुखार, गंभीर रोग आदि के दौरान आसन न करें।

- योगासन शौच क्रिया एवं स्नान से निवृत्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए तथा एक घंटे पश्चात स्नान करें।

- आसन के प्रारंभ और अंत में विश्राम करें। आसन विधिपूर्वक ही करें। प्रत्येक आसन दोनों ओर से करें एवं उसका पूरक अभ्यास करें।

- यदि आसन को करने के दौरान किसी अंग में अत्यधिक पीड़ा होती है तो किसी योग चिकित्सक से सलाह लेकर ही आसन करें।

- यदि वातों में वायु, अत्यधिक उष्णता या रक्त अत्यधिक अशुद्ध हो तो सिर के बल किए जाने वाले आसन न किए जाएँ। विषैले तत्व मस्तिष्क में पहुँचकर उसे क्षति न पहुँचा सकें, इसके लिए सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है।

- योगाभ्यासी को सम्यक आहार अर्थात भोजन प्राकृतिक और उतना ही लेना चाहिए जितना कि पचने में आसानी हो। वज्रासन को छोड़कर सभी आन खाली पेट करें। अंततः आसनों को किसी योग्य योग चिकित्सक की देख-रेख में करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

योगमुद्रा से होने वाले लाभ

योग शास्त्र में मुद्राओं का एक अलग विभाग है। इन मुद्राओं का निर्माण आसन, प्राणायाम एवं बंधों को समन्वित कर किया गया है। मुद्राओं के माध्यम से हम शरीर की उन क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे वश में नहीं हैं। योगमुद्रा को कुछ योगाचार्यों ने मुद्रा के और कुछ ने आसनों के समूह में रखा है, लेकिन इसे आसन ही माना गया है। यह आसन करने में अत्यंत सरल है।

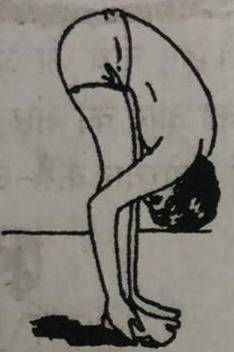

सर्वप्रथम पद्मासन में बैठते हैं, इसके बाद दोनों हाथ पीछे लेकर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ते हैं। अब लंबी और गहरी श्वास अंदर लेते हैं तथा शरीर को शिथिल करते हुए धड़ को धीरे-धीरे बाईं जंघा पर रखते हैं। ऐसा करते समय श्वास छोड़ते हैं। कुछ समय तक इसी अवस्था में रहने के बाद पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। अब यही क्रिया सामने की ओर झुककर करते हैं। ऐसा करते समय मस्तक और नाक दोनों जमीन से स्पर्श करते हैं। कुछ समय तक इसी अवस्था में रहने के बाद मूल स्थिति में आते हैं। फिर धड़ को दाहिनी जंघा पर रखते हैं।

यह आसन करने में आसान और बड़ा लाभदायक है। इससे पेट का व्यायाम होता है तथा अपचन एवं पेट की अन्य शिकायतें दूर होती हैं। रीढ़ की हड्डी का भी अच्छा व्यायाम होता है और वह अपना काम सुचारु रूप से करती है। इस आसन के दौरान गर्दन एवं टांगों की मांसपेशियों का भी व्यायाम होता है। कभी-कभी धड़ को सामने या दाहिनी ओर झुकाते समय पीठ, घुटनों या जांघों पर अधिक जोर पड़ता है। ऐसे समय जोर-जबर्दस्ती न करें।

सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार जिस प्रकार सूर्य हमारे सम्पूर्ण भूमंडल को ऊर्जा देता है उसी प्रकार यह योगक्रिया हमारे शरीर को ऊर्जावान कर देती है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर के विभिन्न अंगों की गतिशीलता में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य देवता हमारे ब्रह्माण्ड को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस योग क्रिया में हम सूर्य देवता के प्रति आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसे योग क्रिया को करने से व्यक्ति को त्रिआयामी लाभ होते हैं। जैसे- शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक ।

पहली स्थिति-शारीरिक स्थिति ।

इसमें शरीर के प्रत्येक अंग पर बल दिया जाता है। इससे शरीर को तुरंत स्वास्थ्य लाभ होता है।

दूसरी स्थिति - मानसिक स्थिति।

इस योग क्रिया में श्वास का नियंत्रण किया जाता है जिससे व्यक्ति के मास्तिष्क में रक्त संचार सही होता है जिससे मानसिक तनाव (डिप्रेशन) आदि कम होता है।

तीसरी स्थिति-आध्यात्मिक ।

सूर्य नमस्कार करते समय प्रत्येक स्थिति में मंत्रोच्चार किया जाता है जिससे मन के विकार दूर होते हैं। मंत्रोच्चार का महत्त्व उस स्थिति को कुछ समय तक बनाये रखना होता है जिससे की योग का पूर्ण शारीरिक लाभ प्राप्त हो सके।

सूर्य नमस्कार करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें-

- सूर्य नमस्कार सुबह या संध्या के समय करना चाहिए।

- सूर्य नमस्कार घर पर (छत, बालकनी) या पार्क में जहाँ शांत और स्वच्छ स्थान हो, वहाँ करें ।

- सूर्य नमस्कार करते वक्त एक चादर या दरी बिछा ले एवं हल्के या ढीले वस्त्र धारण करें।

- सूर्य नमस्कार करते वक्त अपना मुँख सूर्य की ओर करें ताकि आपको सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो सके।

सूर्य नमस्कार की विभिन्न 12 स्थितियां एवं मंत्र

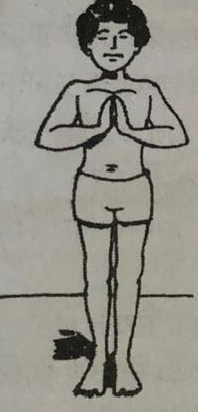

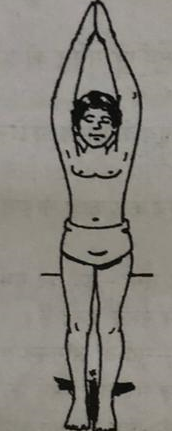

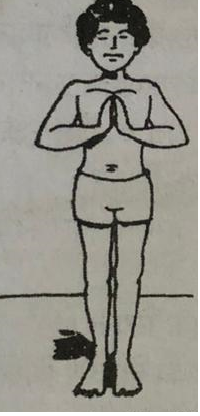

1. अपने मन को शांत एवं तनाव मुक्त कर मुख सूर्य की ओर कर सीधे खड़े हो जायें, दोनों टांगों पर समान भार डालते हुए 1 से 1½ फीट की दूरी रखें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले जायें। अब निम्न श्लोक का उच्चारण करें - ॐ मित्राय नमः ।

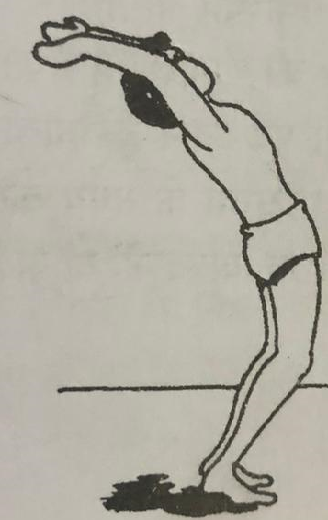

2. अपने हाथों को खोलते हुए हाथों को धीरे-धीरे ऊपर की ओर ले जायें हथेलियों को सूर्य की ओर खुला रखें शरीर को जितना पीछे झुका सकें। झुकायें एवं निम्न श्लोक का उच्चारण करें - ॐ सूर्याय नमः।

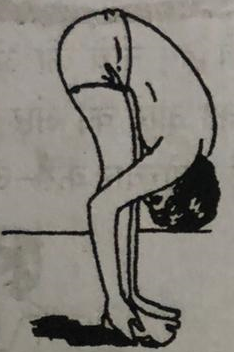

3. अब शरीर एवं हाथों को आगे की ओर झुकायें अपनी कमर से शरीर को मोड़ें। अपने सिर को घुटनों से एवं हाथों को पैरों से मिलाने की कोशिश करें। इस पूरी क्रिया में घुटने मुड़ने नहीं चाहिए एवं निम्न श्लोक का उच्चारण करें - ॐ रवये नमः ।

4. अब अपनी दोनों हथेलियों को नीचे रखें, अपने बांये पैर को पीछे की ओर ले जायें। अपने दांये पैर को आगे की ओर मोंड लें । (देखें चित्र) कमर को नीचे की ओर झुकायें और सिर को आसमान की ओर ले जायें। आससान को निहारे एवं निम्न मंत्रोच्चार करें - ॐ भानवे नमः ।

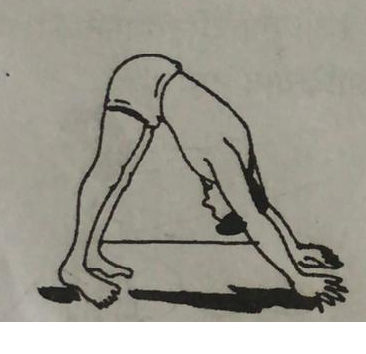

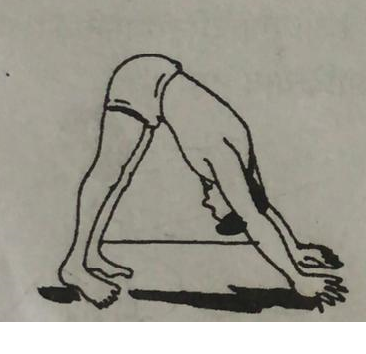

5. अब दांया पैर पीछे की ओर ले जायें शरीर का भार हथेलियों पर डालें, कमर को ऊँचा करें एवं सीने को नीचे ले जायें (देखें चित्र) एवं मंत्रोच्चार करें- ॐ खगाय नमः ।

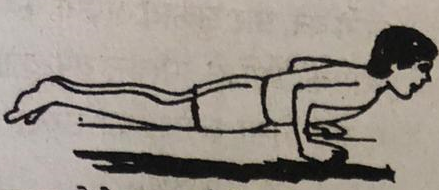

6. हाथों को मोड़ते हुए सिर को आगे की ओर ले जायें नजर ऊपर की ओर रखें। शरीर को पैर के पंजे एवं हथेलियों पर रखें पैर के पंजों एवं हथेलियों के अलावा शरीर के किसी भी अंग को जमीन में छूने न दें। (देखें चित्र) एवं मंत्रोच्चार करें - ॐ पुष्णे नमः ।

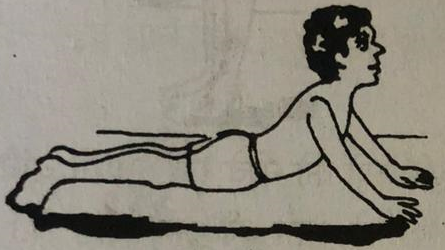

7. अब कमर को आराम देते हुए नीचे की ओर फैलाते हुए सिर को पीछे की ओर ले जायें और छाती को आगे की ओर उभारें। शरीर का वजन हथेलियों पर रखें। (देखें चित्र) एवं मंत्रोच्चार करें-ॐ हरिण्यगर्भाय नमः ।

8. शरीर का भार टांगों पर डालते हुए कमर को ऊपर की ओर ले जायें। सिर को दोनों हाथों के बीच तक ले जावे। सिर को निचे की तरफ झुकाकर रखें। आंखों से गद्दी को देखने का प्रयास करें। (दखें चित्र) एवं मंत्रोच्चार करें- ॐ मरिचये नमः ।

9. अब अपने भार को हाथों पर डालें एवं अपने दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में लायें। शरीर तना हुआ एवं दृष्टि सामने की ओर रखें। (देखें चित्र) एवं मंत्रोच्चार करें - ॐ आदित्याय नमः।

10. अब बांये पैर को आगे लायें। स्थिति देखकर ऊपर दोबारा आये। सिर को घुटनों एवं हाथों के पैरों में छूने की कोशिश करें। (देखें चित्र) एवं मंत्रोच्चार करें - ॐ सवित्रे नमः ।

11. खड़े होते हुए दोनों हाथों को जोड़कर हाथ ऊपर ले जायें एवं शरीर को पीछे की ओर खींचे। (देखें चित्र) एवं मंत्रोच्चार करें - ॐ अकार्य नमः ।

12. धीरे-धीरे हाथों को नीचे की ओर लाते हुए नमस्कार की मुद्रा में लायें स्थिति देखकर-1 की स्थिति में आये। शरीर को आराम देवें। देखे चित्र एवं मंत्रोच्चार करें - ॐ भास्कराय नमः ।

12 मंत्रों के माध्यम से हम सूर्य के विभिन्न गुणों का बखान करते हुए उसे नमस्कार करते हैं एवं उससे हममें भी उसके गुणों को धारण करने का सहयोग माँगते हैं। विभिन्न मंत्रों के गुण निम्न प्रकार हैं-

- ॐ मित्राय नमः - सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान कर मित्र धर्म का पालन करता है। अतः हम उसे नमन करते हैं।

- ॐ सूर्याय नमः – सूर्य जो हमे कर्म करने के लिये उठाता है अतः उसे नमन करते हैं ।

- ॐ रवये नमः- सूर्य हमें अनगिनत तरीकों से हमारे हित साधता है अतः उसे नमन करते हैं ।

- ॐ भानवे नमः – सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है अतः उसे नमन करते हैं।

- ॐ खगाय नमः – सूर्य के कारण ही दिन-रात होते हैं अतः हम उसे नमन.करते हैं ।

- ॐ पुष्णे नमः - सूर्य के प्रकाश से हमारे बल में वृद्धि होती है अतः उसे हम नमन करते हैं।

- ॐ हरिण्य गर्भाये नमः- सूर्य का गर्भ पीला एवं ऊर्जावान है यह गुण हममे भी आये अतः उसे हम नमन करते हैं।

- ॐ मरिचाये नमः - सूर्य के आगमन से अंधकार का नाश होता है। यह गुण हममें भी आये अतः हम सूर्य को नमन करते हैं।

- ॐ आदित्याय नमः- यहां हम सूर्य प्रकृति अर्थात् अदिती को नमन करते

- ॐ सवित्रे नमः – यहाँ हम सम्पूर्ण विश्व को जन्म देनेवाली शक्ति को नमन करते हैं ।

- ॐ अकार्य नमः – सूर्य के अनगिनत गुणों के कारण उनको पूजा जाता है अतः हम उन्हें नमन करते हैं।

- ॐ भास्कराय नमः- संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करता है। अतः उन्हें हम नमन करते हैं ।

सूर्य नमस्कार बेला ।

सूर्य नमस्कार की उपरोक्त बारह स्थितियाँ हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों की विकृतियों को दूर करके निरोग बना देती हैं। यह पूरी प्रक्रिया अत्यधिक लाभकारी है। इसके अभ्यासी के हाथों-पैरों के दर्द दूर होकर उनमें सबलता आ जाती है। गर्दन,) फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं, शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का-फुल्का हो जाता है।

सूर्य नमस्कार के द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं अथवा इनके होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस अभ्यास से कब्ज आदि उदर रोग समाप्त हो जाते हैं और पाचनतंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इस अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर की छोटी-बड़ी सभी नस-नाड़ियां क्रियाशील हो जाती हैं, इसलिए आलस्य, अतिनिद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार की तीसरी व पांचवीं स्थितियां सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले रोगियों के लिए वर्जित हैं।

शवासन

शव का अर्थ होता है मृत अर्थात अपने शरीर को शव के समान बना लेने के कारण ही इस आसन को शवासन कहा जाता है। यह दो शब्दों के योग से बना है, शव+आसन= शव आसन या शवासन । यह एक शिथिल करने वाला आसन है और शरीर, मन और आत्मा को नवस्फूर्ति प्रदान करता है । ध्यान लगाने के लिए इसका सुझाव नहीं दिया जाता क्योंकि इससे नींद आ सकती है।

विधि - शवासन करने की प्रमुख विधि इस प्रकार है-

1. पीठ के बल लेट जाएँ और दोनों पैरों में डेढ़ फुट का अंतर रखें। दोनों हाथों को शरीर से 6 इंच (15 सेमी) की दूरी पर रखें। हथेली की दिशा ऊपर की ओर होगी।

2. सिर को सहारा देने के लिए तौलिया या किसी कपड़े को दोहरा कर सिर के नीचे रख सकते हैं। इस दौरान यह ध्यान रखें कि सिर सीधा रहे।

3. शरीर को तनावरहित करने के लिए अपनी कमर और कंधों को व्यवस्थित कर लें। शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। आँखों को कोमलता से बंद कर लें। शवासन करने के दौरान किसी भी अंग को हिलाना-डुलाना नहीं हैं।

4. आप अपनी सजगता (ध्यान) को साँस की ओर लगाएँ और उसे अधिक से अधिक लयबद्ध करने का प्रयास करें। गहरी साँसें भरें और साँस छोड़ते हुए ऐसा अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर के सभी अंग शांत हो गए हैं।

5. कुछ देर साँस की सजगता को बनाए रखें, आँखें बंद ही रखें और भू-मध्य (भौहों के मध्य स्थान पर) में एक ज्योति का प्रकाश देखने का प्रयास करें। यदि कोई विचार मन में आए तो उसे साक्षी भाव से देखें, उससे जुड़िए नहीं, उसे देखते जाएँ और उसे जाने दें। कुछ ही पल में आप मानसिक रूप से भी शांत और तनावरहित हो जाएँगे।

6.आँखें बंद रखते हुए इसी अवस्था में आप 10 से 1 (या 25 से 1) तक उल्टी गिनती गिनें। उदाहरण के तौर पर मैं साँस ले रहा हूँ 10, मैं साँस छोड़ रहा हूँ 9, मैं साँस ले रहा हूँ 8, मैं साँस छोड़ रहा हूँ 7, । इस प्रकार शून्य तक

गिनती को मन ही मन गिनें ।

यदि आपका मन भटक जाए और आप गिनती भूल जाएँ तो दोबारा उल्टी गिनती आरंभ करें। साँस की सजगता के साथ गिनती करने से आपका मन थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। समय योग की पाठशाला में आप 1 या 2 मिनट तक शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। अलग से समय निकाल पाएँ तो 20 से 30 मिनट तक शवासन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। विशेषकर थक जाने के बाद या सोने से पहले ।

सावधानियाँ - शवासन करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए

1. आँखें बंद रखनी चाहिए। हाथ को शरीर से छह इंच की दूरी पर व पैरों में एक से डेढ़ फीट की दूरी रखें। शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए। श्वास की स्थिति में शरीर को हिलाना नहीं चाहिए।

2. शवासन के दौरान किसी भी अंग को हिलाएंगे नहीं। सजगता को साँस की ओर लगाकर रखें। अंत में अपनी चेतना को शरीर के प्रति लेकर आएँ ।

3. दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इसकी गर्मी को अपनी आँखों पर धारण करें। इसके बाद हाथ सीधे कर लें और आँखे खोल लें।

लाभ - शवासन के निम्नलिखित लाभ हैं

1. यदि शवासन को पूरी सजगता के साथ किया जाए तो यह तनाव दूर करता है, उच्च रक्तचाप सामान्य करता ह और नींद न आने की समस्या को दूर भगाता है।

2. श्वास की स्थिति में हमारा मन शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि शरीर में किसी प्रकार के बाहरी विचार उत्पन्न नहीं होते। इस कारण से हमारा मन पूर्णतः आरामदायक स्थिति में होता है, तब शरीर स्वतः ही शांति का अनुभव करता है। आंतरिक अंग सभी तनाव से मुक्त हो जाते हैं, जिससे कि रक्त संचार सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगता है और जब रक्त सुचारु रूप से चलता है तो शारीरिक और मानसिक तनाव घटता है। विशेषकर जिन लोगों को उच्च रक्तचाप और अनिद्रा की शिकायत है, ऐसे रोगियों के लिए शवासन अधिक लाभदायक है।

3. शरीर जब शिथिल होता है, मन शांत हो जाता है तो आप अपनी चेतना के प्रति सजग हो जाते हैं। इस प्रकार आप अपनी प्राण ऊर्जा को फिर से स्थापित, कर पाते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगी।

शलभासन

शलभ टिड़डी को कहते हैं। पेट के बल लेटकर दोनों हाथों की अँगुलियों को मुट्ठी बाँध कर कमर के पास लगावे, तत्पश्चात धीरे-धीरे पूरक करके छाती तथा सिर जमीन में लगाये हुए हाथों के बल एक पैर को यथाशक्ति एक-डेढ़ हाथ की ऊँचाई पर ले जा कर रोके रहें, जब श्वास निकलना चाहे तब धीर-धीरे पैर को जमीन पर रख कर शनै-शनै रेचक करें। इसी प्रकार दूसरे पैर को उठायें, फिर दोनों पैरों को उठायें।

विधि - शलभासन की प्रमुख विधियों को निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया गया

1. पेट के बल आसन पर लेट जाएँ, मुख नीचे की ओर और भुजाएं पीछे की ओर तनी होनी चाहिए ।

2. सिर और ठुड्डी को जमीन पर रखते हुए विश्राम करें ।

3. अब दोनों हथेलियों को जांघों के नीचे ले जाएँ और धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, सीना एवं टाँगें एक ही साथ जमीन से ऊपर उठायें। हथेलियाँ भी जांघों के साथ ऊपर उठनी चाहिए, शरीर का केवल उदरीय अग्रभाग ही जमीन पर टिका होना चाहिए।

4. हाथों पर शरीर का भार न लें बल्कि पीठ की मांसपेशियों के ऊपरी भाग की कसरत के लिए उन्हें पीछे की ओर तानें ।

5. स्वाभाविक रूप से साँस लेते हुए जितनी देर तक रुक सकें रुकें, फिर धीरे धीरे पैर और सिर को नीचे लायें।

6. थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अपने बाएं पैर का भार ठुड्डी पर देते हुए ठुड्डी और दोनों हथेलियों के सहारे अपने को संतुलित करें तथा यह स्थिति निर्धारित समय तक बनाये रखें और समय को धीरे-धीरे बढ़ाये ।

7. अब धीरे-धीरे बायाँ पैर जमीन पर लायें और नाक से श्वास बाहर निकाल दें।

8. अब दाहिने पैर से भी यही क्रिया करें। इस क्रिया को दो-तीन बार दुहरायें ।

सावधानी

इस क्रिया के दौरान ध्यान विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए। इस आसन के समय हथेलियों का पृष्ठ भाग और भुजाएं जाघों के समीप रहें। अपने फेफड़ों को हवा से अंशतः भरें ताकि छाती थोड़ी चौड़ी हो जाये । इस आसन की अवधि में पैरों को यथासम्भव सीधा रखें। श्वास को अचानक या बहुत तेजी से न निकालें । अपना वजन अपनी बाँहों पर उस समय डालें जब आपके शरीर का निचला हिस्सा ऊपर जाता है। शलभासन हमेशा भुजंगासन और गर्दन के व्यायाम के बाद ही किया जाता है।

लाभ

जाँघ, पेट, बाहु आदि भागों को लाभ पहुँचता है। पेट की आँतें मजबूत होती हैं। सब प्रकार के उदर विकार दूर होते हैं।

परिणाम - शलभासन से होने वाले कुछ प्रमुख लाभों को निम्नलिखित पक्तियों में स्पष्ट किया गया है-

1. यह आसन पेट ,पैर और भुजा की उपेक्षित मांस पेशियों को सशक्त बनाकर अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है और नितम्बों को सुडौल बनाता है। यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है और वायु विकार से छुटकारा दिलाता है।

2. जांघों एवं नितम्बों का वजन घटाने में सहायक होता है।

3. रक्त संचार में सुधार करता है और सभी अंगों को शक्ति प्रदान करता है।

4. यह आसन भूख जगाता है और मधुमेह को नियंत्रित भी करता है।

5. महिलाओं के मासिक धर्म को नियंत्रित करता है तथा पेट के अंगों, यकृत एवं गुर्दा को शक्ति प्रदान करता है।

6. ऐसे रोगियों जिन्हें पेशाब करने में दर्द हो या पेशाब कम मात्रा में होता हो उन्हें इससे विशेष लाभ मिलता है।

7. मेरुदंड को पीछे खींचने से उसमें लचीलापन आता है और कमर के दर्द दूर हो जाते हैं।

8. इस आसन से उन अंगों का भी विकास होता है जो वर्षों से उपेक्षित रहें हों।

9. इस आसन से पेट की मांसपेशियां और ग्रन्थियां विशेष रूप से प्रभावित होती है ।

अर्ध-शलभासन

शलभ एक किट को कहते हैं और शलभ टिड्डे को भी । इस आसन में शरीर की आकृति कुछ टिड्डे की भांति हो जाती है इसीलिए इसे शलभासन कहते हैं। एक पैर को ऊपर उठाने से इस आसन को अर्ध-शलभासन कहते हैं।

विधि

इस आसन की गिनती भी पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में की जाती है। पेट के बल लेटकर सबसे पहले ठोड़ी को भूमि पर टिकाएँ। फिर दोनों हाथों को जाँघों के नीचे दबाएँ। तब श्वास अन्दर लेकर एक पैर को ऊपर उठाएँ। पैर को और ऊपर उठाने के लिए हाथों की हथेलियों से जाँघों को दबाएँ। वापस आने के लिए धीरे-धीर पैर को भूमि पर ले आए। फिर हाथों को जाँघों के नीचे से निकालते हुए मकरासन की स्थिति में लेट जाएँ।

सावधानी

घुटने से पैर नहीं मुड़ना चाहिए। ठोड़ी भूमि पर टिकी रहे। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहें। जिन्हें मेरुदण्ड, पैरों या जाँघों में कोई गंभीर समस्या हो वह योग चिकित्सक से सलाह लेकर ही यह आसन करें।

लाभ

मेरुदण्ड के नीचे वाले भाग में होने वाले सभी रोगो को दूर करता है। कमर दर्द एवं सियाटिक दर्द के लिए विशेष लाभप्रद है।

सुखासन

ध्यान के लिए सुखासन एक महत्वपूर्ण आसन है। पद्मासन के लिए यह आसन एक विकल्प के रूप में है।

आसन के लाभ

सुखासन करने से साधक या रोगी का चित्त शांत होता है। पद्मासन के लिए यह आसन विकल्प है। इससे चित्त एकाग्र होता है। चित्त की एकाग्रता से धारणा सिद्ध होती है। सुखासन से पैरों का रक्त-संचार कम हो जाता है और अतिरिक्त रक्त अन्य अंगों की ओर संचारित होने लगता है जिससे उनमें क्रियाशीलता बढ़ती है। यह तनाव हटाकर चित्त को एकाग्र कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। छाती और पैर मजबूत बनते हैं। वीर्य रक्षा में भी मदद मिलती है।

सावधानी

पैरों में किसी भी प्रकार का अत्यधिक कष्ट हो तो यह आसन न करें। साइटिका अथवा रीढ़ के निचले भाग के आसपास किसी प्रकार का दर्द हो या घुटने की गंभीर बीमारी में इसका अभ्यास न करें।

विधि

चादर या दरी जमीन पर बिछाकर बैठे। सामान्य तौर पर आम भाषा में जिसे हम पालथी मारकर बैठना कहते हैं । उसे ही सुखासन कहते हैं। सुविधानुसार एक पैर को दूसरे पैर की जांघ पर जमा लें एवं अब दूसरा पैर को मोड़े हुये पहले पैर के तलबे पर दूसरे पैर की पिड़ली रखते हुये पहली पैर के नीचे रखकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें।

उत्तानपाद आसन

उत्तानपाद आसन सम्पूर्ण आसनों की श्रृंखला में से एक विशिष्ट आसन है। यह आसन प्रमुख दो विधियों द्वारा किया जा सकता है। ये दोनों विधियाँ निम्नलिखित

प्रथम विधि

(i) उत्तानपाद आसन की प्रथम विधि को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है- पीठ के बल फर्श पर लेट जायें, दोनों हाथ को शरीर के बगल में रखिये। अपनी आँखों को खोले रखें।

(ii) अब श्वास को अन्दर खींचते हुए दोनों पैरों को एक साथ 12 इंच ऊपर की ओर उठाइये। सिर को जमीन पर टिकाये रहें ।

(iii) जब तक श्वास रोक सकते हैं इसी स्थिति में रहें ।

(iv) अब धीरे से दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर रखिये और विश्राम कीजिये।

(v) इस प्रकार पाँच आवृत्तियाँ कीजिये ।

द्वितीय विधि

(i) उत्तानपाद आसन की द्वितीय विधि को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है- सर्वप्रथम पीठ के बल नीचे जमीन पर लेट जायें। हाथों को शरीर के बगल में रखें। हथेलियों को जाँघ से लगाये रखें।

(ii) अब श्वास लेकर अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाइये। पैरों और सिर को जमीन से 12 इंच ऊपर की ओर उठाइये ।

(iii) पैरों के अंगूठे को सिर की सीध में रखें। श्वास को रोके रखें। आँखों को खोलकर रखें।

(iv) जब तक श्वास रोक सकते हैं, श्वास रोककर इसी स्थिति में रहिये।

(v) इस प्रकार चार आवृत्तियाँ कीजिए।

लाभ

पेट से सम्बन्धित बीमारियों में उत्तानपाद आसन श्रेष्ठ होता है। नाभि शरीर के ठीक मध्य में है। नाभिस्थल 72 हजार सूक्ष्म नाड़ियों का केन्द्र है। इस आसन से 72 हजार नाड़ियों में सक्रियता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उत्तानपाद आसन से मणिपूरक चक्र जागृत होती है, इससे भूख खूब लगती है। यह आसन पेट की बीमारी जैसे अपचन, गैस बनना, भूख न लगना, पेचिस, खाना हजम न होना, पेट में हल्का-हल्का दर्द सभी में लाभप्रद है। उत्तानपाद आसन को श्वास-प्रश्वास के साथ करने से एकाग्रता बढ़ती है। मन शान्त और स्थिर होता है। इस आसन से वायु और प्राण वायु का सामंजस्य होता है। जिसके फलस्वरूप तनाव का निराकरण होता है। व्यक्ति में स्थिरता और धीरता आती है।

सर्वांगासन एवं अर्ध सर्वांगसन

सर्वांगसन दो प्रकार के होते हैं सर्वांगासन और अर्धसर्वांगासन | इस आसन में भूमि पर पीठ के बल लेटकर शरीर को ऊपर उठाया जाता है। अतः इसे सर्वांगासन के नाम से जाना जाता है।

सर्वांगासन

सर्वांगासन के अभ्यास से पाचनतंत्र दुरूस्त रहता है। भूख बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सर्वांगासन से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। बालों को गिरना और जल्दी सफेद होना कम होता है। त्वचा जल्दी ढ़ीली नहीं होती है। यह आसन नेत्र और मस्तिष्क के रोगों में भी कारगर होता है। इस आसन से शरीर के सभी अंग पुष्ट होते हैं। यह थायराइड ग्रंथि और मेरुदंड पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। थायराइड ग्रंथि के सुचारू पूर्वक कार्य करने से शरीर का तापमान और उपापचय क्रिया संतुलित होता है।

सर्वांगासन अवस्था

इस आसन का अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिर सीधा रहे। आसन के क्रम में सिर को घूमाना नहीं चाहिए। पैरों को एक साथ और रिलैक्स रखना चाहिए। आसन करते समय अगर पैरों में कष्ट या परेशानी महसूस हो तो वापस सामान्य स्थिति में लौटकर फिर से आसन का अभ्यास करना चाहिए। अगर इस आसन में आपको बहुत अधिक कठिनाई महसूस हो रही है तो आप इसके बदले अर्धसर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। इन आसनों के अभ्यास से शरीर लचीला होने लगेगा जिससे कुछ दिनों के बाद आप सर्वांगसन का अभ्यास आपके लिए अधिक कठिन नहीं होगा।

सावधानी

रक्तचाप एवं हृदयरोग से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को मासिक के समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्दन अथवा कंधों में कष्ट होने पर भी इस आसन का अभ्यास करना ठीक नहीं होता।

विधि - योग क्रिया को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है-

1. पीठ के बल लेट जाएं। पैर शरीर से दूर और एक साथ होने चाहिए।

2. बांहें शरीर के दोनों तरफ और हथेलियां जमीन की दिशा में होनी चाहिए।

3. हथेलियों से जमीन को दबाएं और दोनों पैरों को ऊपर की ओर सीधा उठाएं।

4. हिप्स और कमर को जमीन से ऊपर उठाएं।

5. कोहनी को मोड़ें और हाथों को कमर पर रखें।

6. शरीर को सहारा देने के लिए कोहनी और बांहों से जमीन को दबाए रखें।

7. कोहनियों को जहां तक संभव हो एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें।

8. हाथों से शरीर को सहारा देकर ऊपर उठाने की कोशिश करें।

9. जहां तक संभव हो पीठ को सीधा रखे ।

10. इस मुद्रा में 30 सेकेण्ड से 3 मिनट तक बने रहें ।

11. धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं।

अर्ध सर्वांगसन

यह सर्वांगसन की एक दूसरी मुद्रा है। जिन लोगों को सर्वांगसन का अभ्यास कठिन महसूस होता है वे इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से शरीर लचीला होता है जिससे सर्वांगासन में कठिनाई नहीं आती है

अर्ध सर्वांगसन के लाभ

इस आसन से गर्दन और कंधों का व्यायाम होता है जो रक्त संचार को सुचारू बनाने में कारगर होता है। इस आसन का अभ्यास अनिद्रा एवं निराशात्मक विचारों को दूर करने में भी सहायक होता है। अर्ध सर्वांगासन से मनसिक शांति और मेधा शक्ति का विकास होता है।

अर्ध सर्वांगासन अवस्था

अर्ध सर्वांसान का अभ्यास करते समय अगर कठिनाई महसूस हो रही हो तो शरीर को लचीला बनाने के लिए आपको उन योग मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए जिनसे मेरुदंड, कमर, घुटनों एवं एड़ियों में पर्याप्त लचक पैदा हो सके। इस आसन का अभ्यास करते समय पैरों में संतुलन बनाये रखने के लिए विशेष बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसन के क्रम में आपको पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करना चाहिए।

सावधानियां

इस आसन का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो उच्च रक्त चाप से पीड़ित हैं। गर्दन में कष्ट होने पर इस योग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नेत्र रोग वालों को भी इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर अभ्यास करना हो तो किसी विशेषज्ञ की देख रेख में करें। मासिकधर्म के समय महिलाओं को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए ।

योग क्रिया - अर्ध सर्वांगासन की योगक्रिया को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है-

1. सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। इस अवस्था में घुटने मुड़े हुए हों और तलवे जमीन पर टिके हुए हों ।

2. बांहें शरीर के दोनों तरफ हों, और हथेलियां जमीन की ओर हों।

3. घुटनों को छाती ।

4. हथेलियों को जमीन की ओर दबाएं।

5. हिप्स को जमीन से उठाएं।

6. कोहनी को मोड़ें और हाथों को कमर पर रखें।

7. शरीर को सहारा देने के लिए कोहनी और बांहों से जमीन को दबाए रखें।

8. पैरों को शरीर से 45 डिग्री पर सीधा करके रखें।

9. इस मुद्रा में 30 सेकेण्ड से 3 मिनट तक बने रहें ।

पवनमुक्त आसन

पवनमुक्त आसन सामान्य आसनों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण आसन है । यह आसन पेट के अंदर की गैस को बाहर निकालने में बहुत प्रभावशाली है। यह आसन कब्जियत एवं अपच की शिकायत को तत्काल दूर कर मन और शरीर को हल्का बना देता है। इस आसन को करने के पूर्व शवासन अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि इससे शरीर और मन दोनों शांत एवं शिथिल हो जाते हैं। इसे गैस मुक्त आसन भी कहा जाता है।

विधि - पवनमुक्त आसन करने की प्रमुख विधियों को निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट

किया गया है-

1. आसन पर पीठ के बल लेट जाएँ और दोनों पैरों को सीधे फैलाते हुए आपस में मिला लें। अपने दोनों हथेलियों को नितम्ब के आस-पास रखें। अब बाएं पैर को मोड़ें तथा दोनों हाथों से घुटने को पकड़कर श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर इस प्रकार खींचें कि पेट पर दबाव के साथ घुटना नासिका को स्पर्श करे।

2. यथाशक्ति पेट और फेफड़े में भरी हवा को बाहर निकाल दें तथा श्वास को बाहर रोक कर कुछ देर तक रुकें। एक गहरी श्वास भरें।

3. अब धीरे धीरे घुटने को छोड़ते हुए श्वास छोड़ें और बाएं पैर को आसन पर सीधा फैला लें।

4. थोड़ा विश्राम करने के पश्चात अब दायें पैर को मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए घुटने से पेट को दबाएँ एवं घुटने को नासिका से स्पर्श कराएँ ।

5. यथाशक्ति पेट और फेफड़े में भरी हवा को बाहर निकाल दें तथा श्वास को बाहर रोक कर कुछ देर तक रुकें फिर एक गहरी श्वास भरें।

6. अब धीरे-धीरे घुटने को छोड़ते हुए श्वास छोड़ें और दाएं पैर को आसन पर सीधा फैला लें।

7. अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें और घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर खींचते हुए पेट को दबाएँ तथा नासिका को दोनों घुटनों के बीच में ले जाएँ। श्वास को बाहर रोककर यथाशक्ति कुछ देर तक रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ फैला कर शवासन में विश्राम करें।

8. दो चार बार श्वास लेकर श्वास की गति को सामान्य रूप में स्थिर करें और इस क्रिया को दुहरायें ।

सावधानी - हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन को करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है:-

1. आसन के दौरान अचानक एवं तेजी से किसी अंग को न तो मोड़ें और न ही फैलाएं क्योंकि इससे जोड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

2. इस आसन को करते समय अपनी दोनों आँखों को बंद रखें तथा से मन द्रष्टा बन कर इसे देखते अवश्य रहें।

3.आसन करते समय प्रसन्नचित्त होकर अन्तर्मुखी स्थिति में अतिशय आनन्द का अनुभव करें।

वास्तव में जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए अगर करना हो तो कुशल प्रशिक्षक की देख रेख में करना चाहिए। जिनके घुटनों में तकलीफ हो उन्हें स्वस्थ होने के बाद ही यह योग करना चाहिए।' हार्नियां से प्रभावित लोगों को भी स्वस्थ होने के बाद ही यह योग करना चाहिए। स्त्रियों को मासिक के समय यह योग नहीं करना चाहिए।

लाभ

पवन मुक्त आसन करने से आनन्द अथवा खुशहाली व प्रसन्नता प्राप्त होता । मन तथा शरीर का बोझ हल्का होने लगता है और पाचन की क्रियाओं में तीव्रता आती है। जिन व्यक्तियों की वायु कुपित हो, तनाव के कारण डकारें अधिक आती हों, उनको इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इस आसन से पेट सम्बन्धी समस्त बीमारियाँ दूर होती हैं। मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति की पेट सम्बन्धी समस्याएँ इस आसन से ठीक हो सकती है। इस आसन से बड़ी आँतों, पित्ताशय, यकृत और पैंक्रियाज पर प्रभाव पड़ता

अतः यह तनाव जनित रोग मधुमेह और कब्ज के लिए उपयोगी है। इससे आँतों में चिपके मल का निष्कासन होने लगता है। इस आसन से पेट की वायु तुरन्त निकल जाती है। पेट की आँतों की मालिश होती है। हाजमा ठीक रहता है। जिन्हें तनाव के कारण अधिक अम्ल बनता है, खट्ठी डकारें बराबर आती रहती हैं, उन्हें यह आसन जरूर करना चाहिए। इससें भूख खूब लगती है। इसको करने से दिनभर ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है। कमर दर्द, पीठ दर्द और गर्दन के रोगी को नहीं करना चाहिये। इससे दर्द बढ़ सकता है ।

परिणाम - इस आसन करने के निम्नलिखित परिणाम देखने को मिलते हैं-

- पवनमुक्त आसन से आँतों की भलीभांति मालिश हो जाती है।

- इसके नियमित अभ्यास से वायु विकार और कब्जियत का निवारण होता है।

- इसको करने से पेट की मांसपेशियां शक्तिशाली बन जाती हैं।

- इस आसन से दूषित गैस बाहर निकल जाती है और मन को शांति मिलती

- यह आसन जोड़ों के दर्द एवं गठिया रोग को भी दूर कर देता है।

Keyword

- सम्पूर्ण योगासन

- 10 आसन के नाम

- योगासन चार्ट

- योगासन चित्र सहित नाम और लाभ pdf

- योगासन के नाम हिंदी में

- योगासन pdf

- 84 आसन के नाम चित्र सहित

- योगासन चित्र सहित नाम और लाभ pdf

- योगासन PDF

- योगासन फोटो

- योगासन के प्रकार

- योगासन क्या है

- योगासन के लाभ

- योगासन के सामान्य नियम

- योगासन का क्रम

- योगासन के हिंदी में नाम

- योग के प्रकार PDF

टिप्पणियाँ(0)